搭载主动散热!OPPO K13 Turbo能否打破价格跳水王魔咒?

近日,OPPO官宣将在7月21日发布一款新机,机型为OPPO K13 Turbo系列。

新机型最大卖点,是主摄下方搭载了主动散热风扇。

相较于当前智能手机普遍采用被动式散热设计,主动散热方案能显著提高散热效率,确保处理器持续稳定地发挥高性能。

消息一出,很多游戏爱好者表示期待。

不过也有不少人担忧首发购入可能会成为冤大头,重蹈此前OPPO Find X8 Ultra首发机主的覆辙。

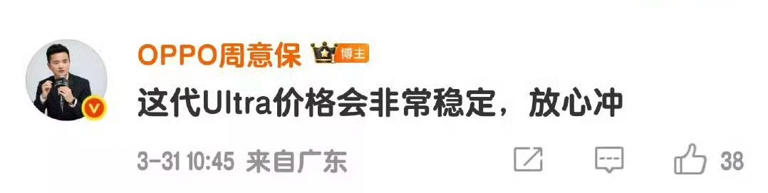

今年4月,OPPO发布Find X8 Ultra,起售价6499元。发布前,Find系列总经理周意保在微博为这款新品预热称:这代Ultra价格绝对稳定,放心冲!

结果,Find X8 Ultra上市不到一个月即大幅降价,周意保价格非常稳定的承诺沦为空谈,被首发用户怒斥背刺。

截至目前,虽然618已经结束且国补暂停,但OPPO Find X8 Ultra部分第三方渠道价仍然只有5399元,相比首发下调1100元。

到手价格下降,此前高价买入的用户自然不会好受,消费者对OPPO的品牌信任亦有可能因此遭到重挫。

一、价格跳水快一步

事实上,价格跳水是OPPO系列产品一个由来已久的问题。

2023年3月上市的Find X6,上市不到半年价格下调近千元;而Find X7系列的降价速度更快,仅发布两个月后,部分机型降幅已超600元。

去年推出的Find X8系列产品虽然热销,但价格快速下跌,最终被消费者冠上年度跳水王的称号。

根据《经济观察报》报道,一位河北省OPPO专卖店负责人称:OPPO新品价格破发就三五天的事。

虽然近两年高端Find X系列在一定程度上提升了外界对OPPO的品牌认知,但产品售价大跳水成为常态很可能变成OPPO进一步冲击高端的拦路虎。

苹果和华为的旗舰产品之所以被认可为高端,一方面是因为自研芯片和系统,另一方面也跟二者产品保值率高有关,甚至热销款价格还会被炒得比官方首发价更高。

相比之下,OPPO新品溢价可能很少。

从用户角度看,假如华为和OPPO高端旗舰产品价格相同,前者用三年后前者还能以一半的价格卖出去,后者价格只剩个零头的话,那消费者在选择上根本不用纠结。

从业务角度看,造成OPPO产品价格跳水的原因可能有三个。第一,技术创新不足。

尽管高端旗舰起售价已经超过6000元,但OPPO系列产品的主要卖点仍然聚焦在拍照、屏幕和厚度上,这些卖点主要依赖于供应链,并且都不属于高附加值部分。

智能手机的高附加值,主要还是在芯片和系统,大模型火了之后或许还可以再加上一个AI能力。

芯片方面,OPPO也曾尝试自研,但随着其芯片子公司哲库科技宣布解散,这条路宣告失败。

系统方面,OPPO和大多数国产厂商一样,都是在安卓系统基础上进行优化,打造自身差异化,不过这种差异近年来越来越小,逐渐趋同。

而AI技术研发方面,虽然OPPO投入巨大,还收购了大模型公司,但就成果而言,最出圈的还是荣耀的一句话点咖啡,OPPO小布的实时翻译,文档辅助等功能相对传统,不足以令消费者支付溢价。

第二,渠道控制力度弱。

在行业扩张期,OPPO的优势是:机型多,铺货快、性能足。

最多的时候,OPPO数十万家门店遍布中国乡镇市场,大量运营成本低,定价灵活的夫妻店为OPPO抢占下沉市场立下大功。

但夫妻店低价走量的倾向,导致OPPO渠道价格陷于混乱。

比如,OPPO旗舰产品Find X 8 Ultra刚刚发布不到一个月,就出现部分线下店以700-1000元的优惠出售。

为了解决这个问题,OPPO已经开始实施窄门店战略。

2024年9月,时任OPPO中国区总裁刘波曾表示:OPPO会更聚焦核心门店,尤其针对年轻人聚合的城市购物中心等。

不过,好的购物中心门店资源毕竟有限。证券之星报道称,在浙江省等重点市场,华为的授权体验店数量已经达到三四百家,而OPPO的品牌专卖店在规模上略显薄弱。

这可能令OPPO聚焦核心门店战略面临挑战。

第三,内部品牌互搏。

2021年回归OPPO体系后,一加曾被视作拓展线上市场和完善产品布局的重要力量。然而,整合后的发展路径却偏离预期:其与OPPO Find系列未能形成互补,反而陷入同质化竞争。

市场反馈显示,一加旗舰机型在核心功能上与Find系列存在显著重叠,部分消费者甚至认为其已能完全替代Find系列产品。

这种内部竞争格局,使得两个品牌难以发挥预期的协同效应,反而削弱了各自的市场差异化优势。

总之,这一系列可能存在的短板影响了OPPO的市场表现。

IDC的数据显示,2025年一季度,OPPO的全球出货量为2350万部,较去年同期下滑170万部,市场份额同比下滑6.8%,是榜单前五中唯一下滑的品牌。

整体上看,OPPO面临的可能是机海战术基本盘和高端化转型之间的轻重取舍问题。

2013年,雷军在美国之行的博客中提出了自己对当时尚在困境中的特斯拉的困惑:

他既没有办法用最低廉的价格去做一款有品质的产品,也没有资本去做一台全世界最贵的汽车来征服顾客。

后来,特斯拉用技术突破令全世界刮目相看。

如今的OPPO,可能也要回答一个相似的问题:

资源有限的情况下,是用低廉的价格做一款有品质的产品,还是做一部很贵的手机来征服顾客?

二、技术转化慢三分

智能手机技术创新难题,很容易让人认为OPPO缺少研发投入或者研发能力不足,但事实可能并非如此。

天眼查app显示,仅2025年以来,OPPO就新增了222项发明公布。

此外,美国LexisNexis公司发布的《谁是5G专利竞赛的领军者?》报告显示,OPPO 5G标准必要专利排名位居全球第八,在国内手机品牌中仅次于华为。

这表明,在研发环节,OPPO并没有落于人后。

但问题是,这么多的专利、这么多的技术似乎并没有转化为商业价值。

Canalys发布的2025年第一季度国内高端手机(600美元以上)榜单显示,OPPO以3%的市场份额排名第五,和苹果的43%,华为的38%相差甚远。

一方面,OPPO的专利并没有给手机产品带来优势,比如其5G必要标准专利虽然位居全球第八,但5G并没有成为OPPO手机的差异化卖点。

另一方面,这些专利也没有起到提升OPPO品牌力的作用。

提到技术领先,消费者首推华为;提到生态,用户第一时间会想到小米的人车家,甚至提起荣耀,也会对一句话点2000杯咖啡的AI功能津津乐道。

但是提起OPPO,大多数人第一印象只是低调。

低调可能意味着务实,也可能是营销能力存在短板。

特斯拉Robotaxi只试运营了十辆车,就宣传得举世皆知,仿佛马斯克已经成为Robotaxi行业的教父。

菜鸟供应链在合肥投入了10余辆无人车就大书特书,仿佛已经取得战略上的成功。

相比之下,OPPO在将研发成果转化为品牌调性上的动作可能略逊一筹。

从研发投入上看,OPPO也并不吝啬。

比如在解散之前,OPPO的芯片研发团队哲库曾不惜代价延揽人才,汇聚了前高通技术总监陈岩、曾主导高通中国首款智能手机SoC开发的产品经理姜波,以及来自联发科的5G手机芯片研发高管李宗霖等多位芯片领域专家。

有媒体测算,哲库在包括团队薪酬、产品流片测试、芯片代工在内的投入了超过100亿。

但最终这些投入并没有令OPPO拥有自研芯片。

哲库解散之后,OPPO在2024年整合AI研发资源成立AI中心,将技术突围的方向转向AI领域。

OPPO首席产品官刘作虎曾在接受媒体时表示:对AI投入没有上限。

但截至目前,AI手机并没有出现划时代的技术突破,OPPO亦没有在相关领域领先友商。

此外,或许是在专利问题上过于钻牛角尖,OPPO频繁陷入相关纠纷之中。

2021年7月,诺基亚在全球9个国家(包括德国、法国、英国等)对OPPO发起数十起专利侵权诉讼,指控其侵犯2G-5G标准必要专利(SEP)。

OPPO反诉诺基亚,并在中国、德国等地申请禁令,挑战诺基亚专利有效性。这场纠纷持续了3年,直到2024年1月,双方达成全球专利交叉许可协议,结束所有未决诉讼。

松下在2023年于中国和欧洲起诉OPPO侵犯3G/LTE专利,2025年1月,双方达成交叉许可协议,松下撤回诉讼。

2025年7月,Celerity IP在欧洲统一专利法院(UPC)起诉OPPO,涉及无线通信SEP专利。

频繁的专利纠纷或许是OPPO海外市场表现下滑的原因之一。

根据《界面新闻》报道,由于与诺基亚的专利纠纷,OPPO在欧洲市场的业务受到了严重的影响,虽然最终二者达成合作,但OPPO在欧洲的市场表现并未回暖。

CPR2025年第一季度欧洲折叠屏手机市场报告显示,OPPO折叠屏欧洲市场份额下滑63%。

总之,和小米、华为相比,OPPO在研发上的投入并没有呈现在业绩上。

有人会说技术转化为商业价值需要时间沉淀,但在市场普遍缺乏耐心的当下,凯恩斯那句:长远来看我们都死了,含金量越来越高。

OPPO潜心研发没有问题,面临专利纠纷积极应诉也没有问题,但或许应该在一定程度上考虑如何让技术反哺商业,最终实现平衡。

免责声明:本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息,展开评论,但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。

另:股市有风险,入市需谨慎。文章不构成投资建议,投资与否须自行甄别。

看完觉得写得好的,不防打赏一元,以支持蓝海情报网揭秘更多好的项目。